こんにちは。人生100年時代の心と身体とお部屋をゴエスする「マインドフルネス実践講座」コーチ、特別な一日。日本代表ゲンキポリタンです。

煩悩とは心の苦しみ。心が苦しんでいるとき、クシャクシュしますよね。執着がひとつではく絡まっているからです。そもそも執着を絞りきれないので、解くのに時間がかかり、そのまましにしてしまいがち。

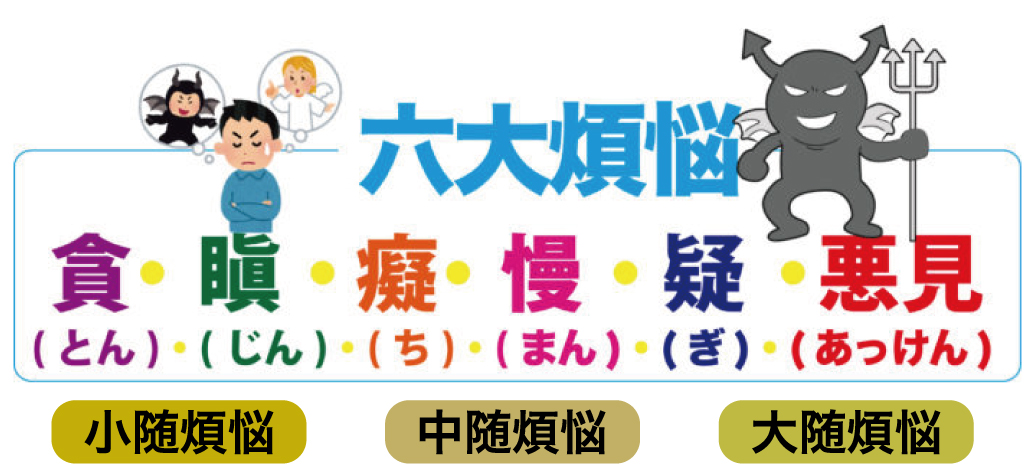

六大煩悩といわれる貪・瞋・癡・慢・疑・悪見から派生して起きる種々の煩悩を随煩悩といいます。

煩悩はマインドトークの原因になり、ストレスから様々な病気を引き起こします。

ここでは、マインドフルネスが効果を発揮する対象である煩悩、随煩悩について説明します。

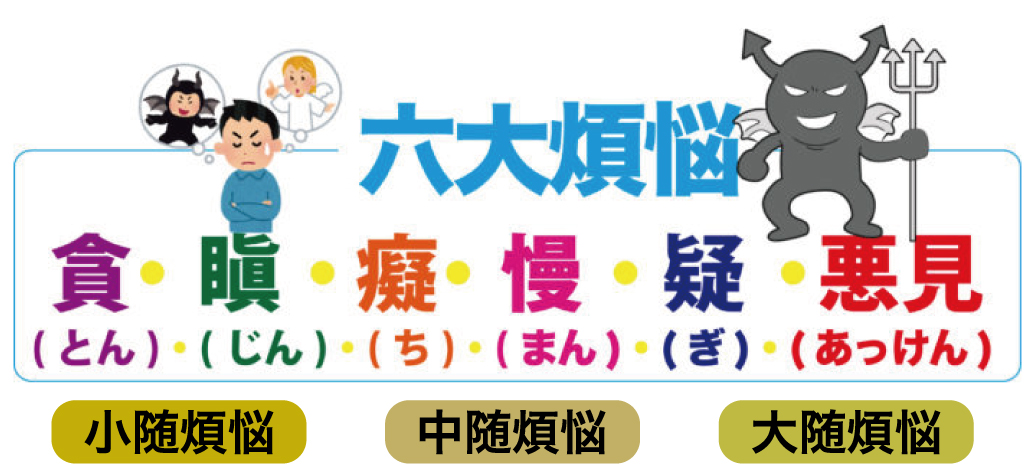

末那識 我執のこころ

貪・瞋・癡・慢・疑・悪見の六つの根本煩悩から派生して起きる種々の煩悩を随煩悩といいます。随煩悩は、深層に働く2つの自我執着心である阿頼耶識(あらやしき)と根源的な対象関係にある末那識(まなしき)から生じます。

阿頼耶識も末那識も、仏教の根本思想と言われる「唯識」に於ける根本的な執着心のことです。末那識は顕在意識上の心身も対象にしています。

末那識の識は、八識の識です。

八識とは

- 眼識(げんしき)

- 耳識(にしき)

- 鼻識(びしき)

- 舌識(ぜっしき)

- 身識(しんしき)

- 意識

- 末那識(まなしき)

- 阿頼耶識(あらやしき)

のことです。

末那の語源は、インド語の「マナス」の音写で「思い量る」という意味です。ですから末那識は他者を思い量る心かと思いきや、逆で末那識は、自分のことだけにこだわり思い量り、他を認めたがらない我執のこころ(=自我)です。

我執は、私たちの視野や思考を偏ったものにします。つまり認知の歪みです。「認知の歪み」は精神科医アーロン・ベックが基礎を築き、彼の弟子のデビッド・D・バーンズがその研究を引き継いだ概念です。

認知の歪みと末那識

デビッド・D・バーンズによると認知の歪みには以下の10種類のパターンが存在すると提唱しています。

- 全か無か思考(all-or-nothing thinking)

- 過度の一般化(overgeneralization)

- 心のフィルター(mental flitar)

- マイナス化思考(disqualifying the positive)

- 結論への飛躍(jumping to conclusions)

- 拡大解釈と過小評価(magnification and minimization)

- 感情的決め付け(emotional reasoning)

- すべき思考(should statements)

- レッテル貼り(labeling and mislabeling)

- 個人化(personalization)

末那識は、阿頼耶識と同じく潜在意識(深層心)にあり、第六意識がなくなった無意識の状態(睡眠中、気を失った)でも働いています。末那識は、個の人間としての存在理由であり、生きる力になるとも言われます。それには我執から自愛へ転じ、視野広く転換することが必要です。

我癡・我慢・我見・我愛の4大執着心

『唯識三十頌』にある四大煩悩(ぼんのう)と常に働く執着心の宝庫、末那識(まなしき)。我(が)に囚われている我執の心、末那識のレベルに相応するネガティブな心

- 我癡(がち)・・・・素晴らしい自分の本当の姿を知らないということ。

- 我見(がけん)・・・・素晴らしい自分を、素晴らしくないと思い執着すること。

- 我慢(がまん)・・・・自分の存在に固執することで相手を非難し侮ること。

- 我愛(があい)・・・・いま見える自分だけを愛する、すなわちナルシストです。

次に挙げる「随煩悩」は我癡・我慢・我見・我愛の根本煩悩から生じるとされています。

根本煩悩から生じる、我癡・我慢・我見・我愛は、4大苦になると言われています。

- 我癡・・・・我(が)に囚われている、末那識(まなしき)という我執(がしつ)の心。自分を知ろうとしない(無明)。

- 我慢・・・・強い自己意識から生じる慢心のこと。 うぬぼれ。自分が、自分が、自分がの意識、常に比較し自分が優れていると主張する。

- 我見・・・・我執ともいい、偏見に満ちた物の見方、意見。

- 我愛・・・・貪ること。もっと愛してくれ、五欲の対象である万の物を必要以上に求める心。

随煩悩(中・大・小)

随煩悩

貪・瞋・癡・慢・疑・見の六つの根本煩悩から派生して起きる種々の煩悩を随煩悩といいます。

①忿(ふん)ー激発する怒りの心

②恨(こん)ー恨む心、悪意をもって恨み続ける心

③悩(のう)ー心がねじまがり、ひねくれる心

④覆(ふく)ー名誉や利得のために罪を隠す心

⑤誑(おう)ー名誉や利得のために人をあざむく心

⑥諂(てん)ーこびへつらう心

⑦憍(きょう)ー人よりも優れていると思い、おごりたかぶる心

⑧害(がい)ー人を傷つけ悩ませる心

⑨嫉(しつ)ー人の「し合わせ」を憎み、怨んでねたむ心

⑩慳(けん)ー他人に分け与えることを惜しむ心

また随惑。 小随煩悩の忿等の十と、中随煩悩の二、大随煩悩は八。三郡に分類されます。

中随煩悩

「中随煩悩」は、『無慚〔むざん〕』『無愧〔むき〕』の二つがあります。

『無慚』『無愧』は、自分を振り返り、省みることを忘れた心所です。

「遍不善」(へんふぜん)といわれ、不善の働きには必ずみられるといいます。

いわゆる眼・耳・鼻・舌・身・意の心、六識と共に働きます。

『無慚(むざん〕』とは、内的無反省。真理に対しても良心に対しての羞恥心がないこと。 ⇔「慚」内面的な羞恥心

『無愧(むき〕』とは、対他的無反省。世間体も人のことも気にしない心作用のこと。

底に自我中心・利己性があり、己の汚れを自覚しない。⇔「愧」世間をはばかり、人目を恥じる。

恥とは、自分を省みること。▶︎マインドフルネス実践講座

大随煩悩

大随煩悩は、「染心(ぜんしん)』不善、悪心、有覆無記に働く心作用のこと。八つに分類される。

「悼挙等の八は染心(ぜんしん)に遍(へん)せる故に大随煩悩(だいずいぼんのう)と名なづく」といわれます。「自ら倶生(くしょう)すること得れば、但だ染(ぜん)に皆な遍じて倶生することを得るが故に。小と名づくべからず。染に皆、遍するが故に中と名づくべからず。・・・故に八を大と名づく。」

大随煩悩、大随惑ともいわれますが、「遍染心(へんぜんしん)」といわれ、

・『掉挙(じょうこ)』

・『惛沈(こんじん)』

・『不信(ふしん)』

・『懈怠(けだい)』

・『放逸(ほういつ)』

・『失念(しつねん)』

・『散乱(さんらん)』

・『不正知(ふしょうち)』

の八つがあげられています。七識に働くのです。六識と末那識をくわえた七識になります。

末那識は染汚識(ぜんましき)ともいわれますし、有覆無記(うぶくむき)といわれます。

有覆ですから汚れです。四の煩悩(我執)に覆われているからです。

「染」とは不善と有覆無記との両方を含みます。

末那識と働く時には有覆無記として働くのです。我意によって知らず知らずの内に人を汚していきます。

自と他をはっきりと分別して、自の得を選ぶといわれています。

(「慧」の心所で簡択(けんじゃく)「恒審思量」(ごうしんしりょう)といわれ、恒(つね)に審(つまび)らかに自分を思い量(はか)っているのです。

この心は、心の深層に微細にですから気づくことが難しいものです。しかも激しく働きます。

小・中随煩悩は表層に働きますから認識できるのです。

見えるもの(認識されるもの)は何とかなりますが、見えない(認識されない)大随煩悩は教えに出遇えない限り自覚することはないといっていいでしょう。

末那識は外には働きません。阿頼耶識の見分を対象としていますから、いのちを自分のものと執着を起こし他を捨てているのです。

『掉挙〔じょうこ〕』とは、こころのたかぶりのこと。のぼせ。掉はふり上げる、ふりうごかすという意味があり、挙は高く持ち上げるということです。「頭にきた」。内面的に平静な状態を失う。

『惛沈〔こんぢん〕』とは、こころが沈んでしまうこと。おちこみ。内面的に平静な状態を失う。

『不信(ふしん)』とは、まごころのなさ。不信感を抱くこと。相互の関係は完全に遮断される。

『懈怠(けだい)』とは、おこたり。善い事、為すことを怠けていることです。『積極的』

『放逸(ほういつ)』とは、いいかげんさ。善悪の判断も行動もだらしないこと。『消極的』

『失念〔しつねん)』とは、ものわすれ。念ずることを失っていること。仏陀の教えや真理への志向を忘れること。命を大事にしていない ⇔『正念〔しょうねん)』

『散乱〔さんらん〕』とは、気がちっていること。心が定まらないこと。対象への移り気があり、落ち着きの無い状態。 内面的に平静な状態を失う。

『不正知(ふしょうち)』とは、正しいことを知らないこと。誰にでも分かるはずの道理が分からないこと。「無常」「無我」あるいは「空」の自己が会得できないこと。

「不正知」の自覚は、「正知」を得ることのみ。正知・正見を得れば、煩悩はすべて崩れる。『特に分別起の煩悩』正知・正見が得られないから、我見・辺見・邪見などが我が物顔に活動します。

「煩い悩む」ことは、悪ではありません。

自分の煩悩を自覚し、己への省察を深めていくことが大事なのです。

小随煩悩

小随煩悩は第六識と相応します。十の随煩悩と相応して働きますが、各別起(かくべつき)といわれ各々、別々に働くといわれています。

『忿(ふん)』怒りの爆発のこと。いかり。

根本煩悩は「瞋」です。

『恨(こん)』 うらみ。恨みのこと。「心でくすぶり続けているだけ。「陰湿」「抑圧」によって起こる。根本煩悩は「瞋」です。

『覆(ふく)』自分の悪を覆い隠すこと。 ごまかし。

根本煩悩は「貪・むさぼり」「癡・おろかさ」です。

『悩(のう)』悩むこと。悩ませ悩むこと。どうにもならないことを考えること。

根本煩悩は「瞋」です。

『嫉(しつ)』 嫉妬すること。ねたみ。

根本煩悩は「瞋」です。

『慳(けん)』 物惜しみすること。けち根性。

根本煩悩は「貪・むさぼり」です。

『誑(おう)』 だますこと。相手の心を乱し、たぶらかすこと。ありのままの自分を妨げ、実物以上の自分を見せびらかそうとすること。

根本煩悩は「貪」「癡」です。

『諂(てん)』へつらい。相手を自分のほうに向けさせようとして、心にも無いことを言ったりしたりすること。

根本煩悩は「貪」「癡」です。

『害(がい)』人の哀しみが分からないこと。→人の心が分からない。傷つけること。

根本煩悩は「瞋」です。

『憍(きょう)』 おごり。自分をおごり高ぶること。「憍」と「慢」はよく似ているが、「慢」は他人と自分を比較して高慢になることで、「憍」は他との比較の意識は少なく、自分を自慢し思い上がること。

根本煩悩は「貪(むさぼり)」です。

マインドトーク

煩悩はマインドトーク(雑念)の原因になります。

マインドトークがずっと続くと、実際には、そこにない声がずっと聞こえるストレスで思考回路に混乱が生じてきます。

マインドフルネスはこの窮地からあなたを救います。

方法でいちばん簡単なのは呼吸です。

マインドトークを気にせず、呼吸に集中します。

マインドフルネス瞑想です。

次第に呼吸へ集中するので、マインドトークは少なくなっていきます。

マインドフルネス瞑想は、坐禅に限らないので、どこでもできます。

まとめ

「人の心、もとより善悪なし。善悪は縁に随っておこる(道元禅師)」

随煩悩について学んできました。因果必然。良い縁になるように、自分を磨くしかできません。自分を磨くことが悪縁を遠ざけます。それでも悪縁はやってきます。すべて結果からいまを作る逆算で、最小限にする努力とその成果は、台所仕事、お風呂、トイレの使い方、ライフプランにも現れます。

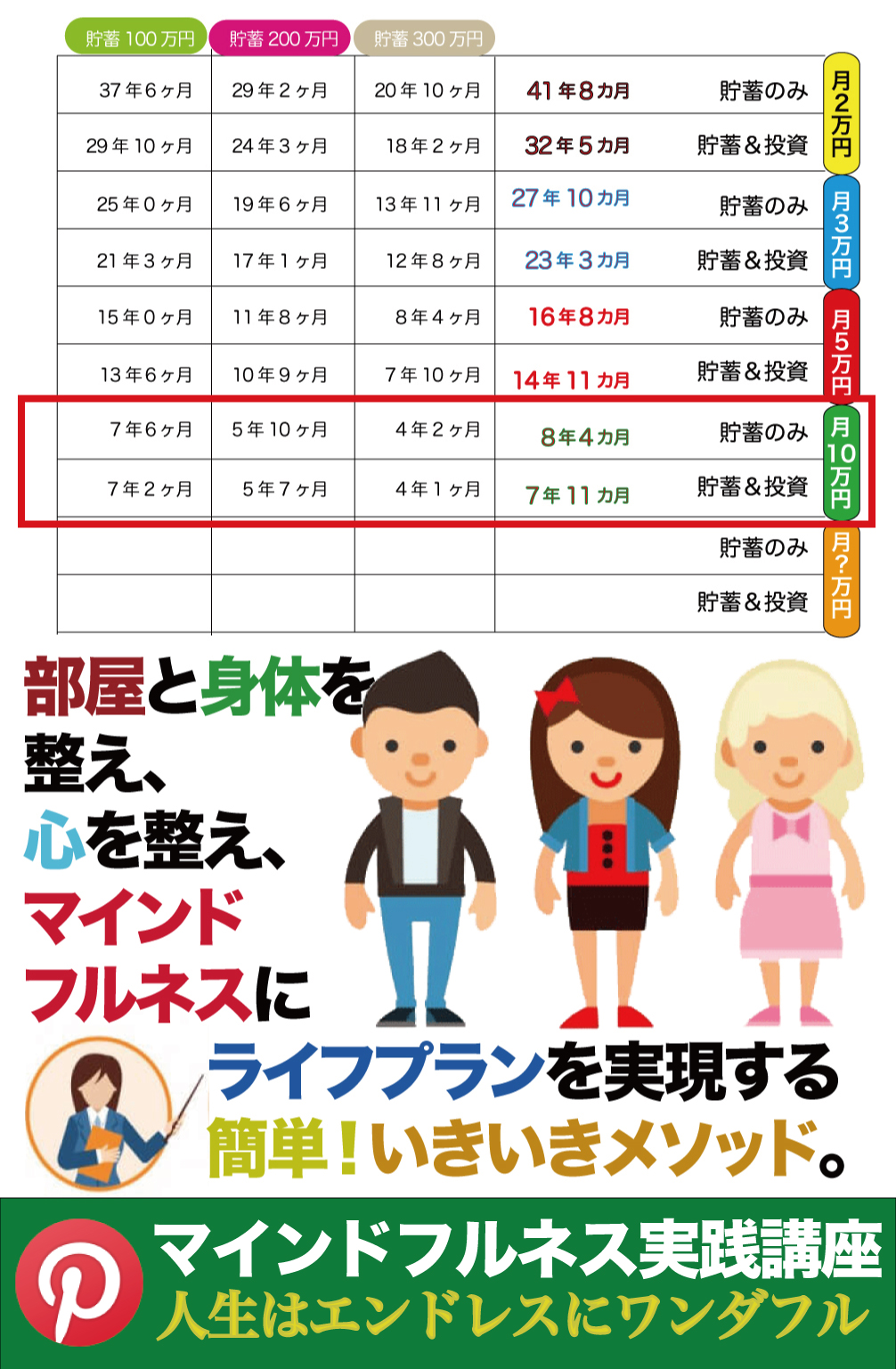

お金のことをいうと、マインドフルネスとは逆方向のように考える人がいます。なぜ強盗殺人が起こるのでしょう。お金は大切です。ただ異様な執着はお金に限らず避けることです。逆算して100年ライフを緩やかに、しかも豊かに生きるために「ライフプラン」を逆算で計算しましょう。

![]()

コメント