こんにちは。人生100年時代の心と身体とお部屋をゴエスする「マインドフルネス無礼講実践講座」コーチ、特別な一日。日本代表ゲンキポリタンです。

人生100年時代、80年あれば15~16回のリカレント教育は可能です。

学習をルーティンワークにしましょうというのが、ゲンキポリタン(=『(一社)いきいきゴエス協会』)の願いです。

リカレント教育と生涯学習は似ていて非なるもの。

ひとり会社のリカレント教育は「マインドフルネスに生きる」ための必須。

ひとり会社のリカレント教育にモチベーションは欠かせません。

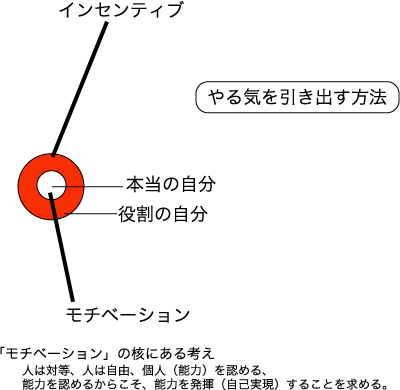

モチベーションとインセンティブの関係は微妙です。

質のよいインセンティブとは、マインドフルネスなインセンティブです。

マインドフルネスなインセンティブとは、人を高め特別な一日にしてくれるインセンティブです。

「主体性」を引き出し、さらに育んでくれ自己マスタリーに貢献してくれます。

インセンティブ(Incentive)

モチベーションに関連した言葉に「インセンティブ」があります。

モチベーションとインセンティブは、内容にかなり違いがあるのはどなたもご存知です。

次の図のように、インセンティブが「役割の自分」に働きかけるのに対して、

モチベーション は『本当の自分』に働きかけます。

広く浸透している「インセンティブ」は、「意欲刺激」とも言われています。

一方、「インセンティブ」は報酬などを期待させて、「役割性格の自分」にアクセス、 外側から意欲を高める働きをします。

インセンティブの種類でモチベーションの質が変わる

インセンティブは「報奨金」「奨励金」などの名目で使われるのが一般的です。

おばあちゃんが孫に「肩を叩いてくれたらお小遣いをあげる」と言って肩たたきををさせる時に使う お小遣いがインセンティブです。

子どもは味をしめると、お小遣い欲しさに「おばあちゃん、肩叩いてあげようか」と自発的に接してきます。

内面からの力の場合と外的な力の場合の違いは、表面的な現象では見分けができませんが、 持続力の点で内的な動機の方が優ります。

孫がおばあちゃんを心配して肩を叩いてあげるのと、お小遣いほしさに叩くのでは、違いが出てもおかしくありませんよね。

なぜでしょう?

お金をもらうことで逆に義務感が薄れてしまうのです。

「おばあちゃんの面倒を見てあげるのが家族の義務だ」という考えが行き渡っていると、義務感が生まれます。

さらに肩こりをほぐしてあげるのは君の義務だと役割を担う意識を持たせる方が効果的なのです。

これは年齢を重ねるほど、顕著です。

アルバイトをしている娘に同じことをさせたらどうなるでしょう。

彼女は無視するでしょう。恥ずかしくて友達に言えないからです。

インセンティブを与える側は、たいていの場合、習慣化させるきっかけ(動機)に使おうとしますが、うまくいくことは少ないようです。

「内なる力」と「外的な力」

じぶん力には、「内なる力」と「外的な力」があります。

「内なる力」とは、ライフスキルそのもので、世界のどこへ行っても生涯使える力です。

一方「外的な力」とは、外部の評価による力です。

地位、名誉、財産、専門知識、交友 関係など、自分そのものでない力で、期間と地域限定的な力です。

現役時代には有効だったが退職したらただの人、ただの人になっても変わらず使える力 が「内なる力」、ただの人になったら使えない力が「外的な力」です。

「外的な力」をしっかり身につけたいものですが過信せずに、「内なる力」を大切にし たいものです。

人によって態度や言動を変えるのは、「内なる力」より「外的な力」を重視している態度です。

どんな人にも同じように接することが、どれほど素敵なことか、お判りいただけると思います。

図のように、本当の自分、つまり内なる力とは、人間の身体でいうなら神経のような役割をしています。

役割の自分とは?

その周囲にある「役割の自分」とは、身体に置き換えると骨といえます。

「役割の自分」は、仕事の役割によって、後から作られていく仕事上の性格です。外的な力です。

神経がやられたら身体が思うように動かなくなるのと同じように、本当の自分が機能しないと「役割の自分」もぜい弱になりがちです。

じぶん力をたくましくするには、イン センティブに左右されない本来の自分を鍛えることです。

モチベーションを高めるとは、本当の自分を“世の中”という檜舞台に出してあげる エネルギーのようなものだといえます。

晴れの舞台で活躍する姿を想像するとワクワクしますが、それは勇気のいることです。

勇気はどこから来るのでしょうか?

自分への信頼感が勇気の源泉です。

しかし信頼感は自分の内側だけで成立するものではなく、自分以外の第三者が必要です。

その役割をしているのが「共同体」です。つまり一人一宇宙が繋がったネットワークです。

「一人一宇宙」とは個人です。

誰も個人に入れないし、出ることもできないし、身代わりになることもできない。でも繋がることはできる、繋がって大宇宙。

モチベーションの源泉である共同体は大きくなるほどモチベーションも強くなります。

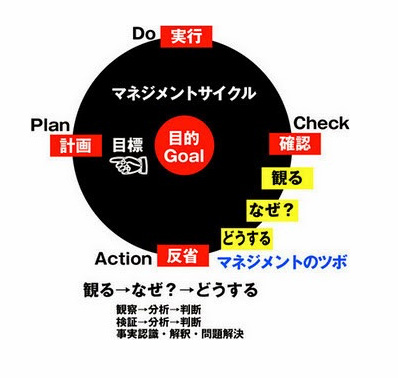

マインドフルネスな10ステップ

働きがいのある会社にするために、ひとちひとりの内なる力(主体性)を応援できる、採用から祝い・分かち合う10段階のステップを推奨しています。

このプロセスのすべてで、本当の自分を“世の中”という檜舞台に出してあげられるように、マインドフルネスな「交流」を通じて、主体的な自分を育むことを心がけています。

まとめ

人生100年時代、80年あれば15~16回のリカレント教育は可能です。

リカレント教育と生涯学習は似ていて非なるもの。

リカレント教育は「マインドフルネスに生きる」ための必須。

学習をルーティンワークにしましょう。

モチベーションとインセンティブの関係は微妙です。

人を育てられない会社は「質の悪いインセンティブ」を多用しますが、育つのは「共依存」です。

業績が順調なときは、空虚でありながらも、回っていきます。

回っているだけなので、人も組織も育ちません。

育たないのは育てないからです。育てないのは意志がないからです。

共依存な関係ですから、嫌う人は去っていきます。

質のよいインセンティブとは、マインドフルネスなインセンティブです。

マインドフルネス

- 主体的

- 対象になりきる(考えることを断ち切って、いま、ここ、目の前のあるがままに集中する)

人を高めるインセンティブです。

コメント